Un postmodernismo di sinistra

Perché il «presente» e l’«attualità» non sono la stessa cosa. Letture di Nietzsche, da Lukács a Deleuze e Foucault. I limiti del marxismo ideologico e filologico degli anni Settanta. Lotta contro la società o contro la società borghese? Sul libro di Jan Rehmann I nietzscheani di sinistra.

di Alberto Scarponi

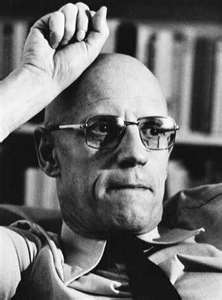

Foucault fonde il presente con l’attualità. Sembra una frase sofistica, da maîtres à penser, o da persone che se ne danno l’aria a fin d’épater la bourgeoisie, ma per gli altri, che hanno da fare qualcosa, magari politica, sono parole che lasciano il tempo che trovano.

Infatti, oltretutto, alla gente normale la cosa sembra intuitiva: presente e attuale sono sinonimi. Che più? Parole, parole.

Purtroppo c’è sempre qualcuno che ha voglia di perdere tempo, – dicono le persone che hanno da fare, magari politica, – primi di tutti gli intellettuali. Niente di più deleterio dei perditempo. Il tempo, come si sa, è money. E oggi conta solo il tempo, non la storia, tantomeno le storie. Ma, deleterio – obietterebbe lo sfaccendato intellettuale se potesse, rendendo così ulteriormente irritante la sua inutile presenza –, deleterio

è termine ubiquo e totale oggi, non significa più niente. E continuerebbe imperterrito a parlare: una volta si diceva semplicemente dannoso; vero che poi bisognava perdere tempo a dire in che consistesse il danno, mentre con deleterio non occorre star lì a circostanziare; inoltre, per quanto venga dal latino, sa d’inglese e d’informatico, to delete. Beh, la vita quotidiana è proprio postmoderna. Fine del dialogo ipotetico. Di fatto, comunque, tale sinonimia fra presente e attuale non è intuitiva per nulla. Naturalmente lo si vede se si ha tempo di rifletterci sopra. Per rendersene conto, infatti, basta guardare i contrari delle due parole. Cioè: nella vita, per capire praticamente come stanno le cose di qualcuno, si dice: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, proverbio che potrebbe venir così affinato: dimmi con chi non vai, chi è il tuo avversario, ti dirò chi sei. Anche se con i proverbi non c’è mai da fidarsi, spesso ne hanno un altro contrario, pure loro.

Nella vita comunque è così. Dunque: il contrario di presente è o passato o futuro. Il contrario di attuale è inattuale e basta, come ben sappiamo ormai da quando s’è diffuso il culto di Nietzsche, che ha reso presenti alcune considerazioni inattuali. Per farla breve: il presente ha a che fare con la storia e il procedere oggettivo di questa, mentre l’attualità ha a che fare con il tempo e il suo funzionare soggettivo. Perciò il presente rimanda a, ed è, una tensione fra passato e futuro, tra due significati, mentre l’attualità è un tempus instans cioè un nunc che emerge e dura, insomma un ora che è a sé, così, e la sua durata può essere soltanto una sequela di istanti-intervalli. Ed è una durata paradossale, giacché appunto è continuamente spezzata da eventi (inattese esplosioni di senso, secondo Jurij M. Lotman). Ogni istante un evento, non annunciato da nulla. A volte è un evento anche un intervallo improvviso, un non-essere (stando all’avanguardia performativa: per esempio il silenzio in attesa della musica di John Cage). La pura durata temporale si frantuma in istanti divisi, irrelati.

La storia, con il suo sviluppo di contenuti, dà una visione connessa della vita. E l’uomo, di fronte alla storia, ha bisogno delle scienze che Max Weber, per spiegarsi, ha chiamato comprendenti o interpretanti, scienze che tentano di capire il significato dei fatti (le scienze sociali). È una sorta di lavoro interminabile, poiché nel procedere della storia, man mano che si entra nel futuro, anche il passato cambia di significato, ci appare nuovo.

Il tempo invece fa scaturire l’essere, lo fa scaturire separato in enti e lì, nel tempo, l’uomo può solo esserci, essere nella sequela degli istanti irrelati, e sostare con la propria essenza accanto alle altre essenze.

Ad arrivarci (a ritornarci), una pace, una libertà! La storia è un pieno che ti impone significati, ti determina, il tempo è un vuoto che ti libera, è invenzione di te, scoperta del te autentico, essenziale.

Sembra che nel Novecento la filosofia abbia pensato il tempo senza la storia e la scienza la storia senza il tempo. Lo si dice con l’aria di dire che nel Duemila è ora di riunificare… Cosa? Cos’è il tempo? Cos’è la storia? Agostino sosteneva che lo sapeva, ma non sapeva dirlo e Wittgenstein ha ribadito che è proprio

così, per tutti, ancora oggi, anzi: non possiamo descrivere con le parole, non solo il tempo, ma anche altre cose, per esempio il colore. In ogni caso, sembra che tale riunificazione non debba avvenire al modo di Michel Foucault. Come l’ha fatta lui, la riunificazione, è stata un disastro.

Letture di Nietzsche

Il filosofo tedesco Jan Rehmann ha scritto un libro per dimostrarlo: I nietzscheani di sinistra. Deleuze, Foucault e il postmodernismo. Una decostruzione (cura di Stefano G. Azzarà, Roma, Odradek, 2009, pp. 245).

Decostruiamo. Chi è Rehmann? È un giovane studioso nato dentro un gruppo di intellettuali tedeschi che a Berlino, raccolti attorno alla rivista Das Argument, fin dagli anni Settanta hanno lavorato e tuttora lavorano attorno a un Projekt Ideologietheorie nell’intento di sviluppare – parallelamente alle elaborazioni del francese Louis Althusser incentrate sulla categoria di «Apparato ideologico di Stato» – un marxismo più attento agli aspetti sovrastrutturali del dominio di classe, aspetti che si sono fatti più evidenti e importanti via via che la società capitalistica ha esplicitato il proprio essere società di massa, società dei grandi numeri, al punto che talvolta (come divenne palese in Europa per esempio con il diffondersi di fenomeni dittatoriali alla crisi degli anni trenta) il governo della popolazione è divenuto momento soverchiante addirittura rispetto a quello economico, strutturale. Né va dimenticato d’altronde che lo stesso stalinismo, affermatosi in Urss nel 1929, aveva riassorbito, in pratica e anche in teoria, il meccanismo economico nel dominio ideologico-politico.

Al confronto con Antonio Gramsci, che aveva cronologicamente preceduto entrambi (la sua Quistione meridionale apparve nel 1926 e i Quaderni del carcere vennero scritti nel decennio successivo), sia il francese che i tedeschi, i quali pure tengono conto del pensiero gramsciano, sembrano restare più fedeli alla

lettera dello schema marxista-leninista d’interpretazione della società moderna, senza arrivare ad aprirsi alla concreta e sciolta articolazione storico-analitica del pensatore italiano. Tanto che, per esempio, l’althusserismo agli occhi di Rehmann pare irrigidirsi in funzionalismo per aver troppo totalizzato il concetto di ideologia, fino al punto che a seguire l’analisi althusseriana degli Apparati ideologici di Stato risulterebbe più o meno impossibile la resistenza contro l’appello ideologico borghese. Come sottrarsi a tale sistema compatto se non con un gesto irrazionale, pratico, di rivolta? E però la risposta critica a tale rigidità risulta a sua volta, per così dire, troppo rigidamente pratica: stando a una intervista di Rehmann in proposito, basta lavorare per La Sinistra (Die Linke è in Germania il partito per l’appunto della sinistra che si ritiene davvero di sinistra, filologicamente corretta) al fine di rendere politicamente feconda l’ambivalenza, cioè la dialettica in senso scolastico, delle parole d’ordine in cui si esprime ogni volta il momento ideologico. Un momento che in Gramsci risulta, invece, non soltanto ambivalente, ma assai più stratificato e dinamico e complesso.

Anche il ricorso a Nietzsche nell’ambito della sinistra – per venire al libro di Rehmann – sembra scaturire proprio da questo bisogno di consegnare ai fatti sovrastrutturali, soprattutto alla sfera Cultura, una funzione attiva non soltanto nella conoscenza ma anche nel governo e nella trasformazione della società. Stefano G. Azzarà nella sua lucida prefazione ricorda – a meglio inquadrare il problema Nietzsche – che già negli anni Trenta, nonostante Nietzsche venisse in quel momento risucchiato senza residui nell’orizzonte nazista come filosofo della destra, della volontà di potenza e del superuomo, Ernst Bloch in un libro, Eredità del nostro tempo (1935), intese esplicitamente recuperare alla propria prospettiva il Nietzsche dionisiaco, perché «stava dalla parte dell’utopia». Un’idea che Bloch ribadirà poi in Principio speranza, sostenendo che «Dioniso è un dio liberatore» e che nella dionisiaca «festa popolare […] si anticipa la liberazione del popolo»1.

György Lukács, da Mosca – dove aveva scelto di stare dopo la presa del potere di Hitler nel 1933 – recensì il libro di Bloch obiettando che era «fatica vana cercare l’“oro” nelle ideologie dei contadini e dei piccolo-borghesi arretrati. L’“oro” è contenuto per questi ceti negli istinti anticapitalistici che scaturiscono dalla loro condizione sociale scissa»2 di oppressi dal capitalismo monopolistico che però si sentono e vogliono sentirsi differenti, distinti dagli operai. Ed era da Storia e coscienza di classe (1923) che Lukács si stava arrovellando sul problema di come possa formarsi una coscienza contestativa, rivoluzionaria, fra le masse popolari della società borghese, un problema che egli allora aveva risolto «attribuendola di diritto» agli operai all’interno di quella indivisibile «totalità concreta» che è la società. Ma in sostanza – nonostante l’uso del raffinato concetto weberiano di Zurechnung (imputazione, attribuzione) entro la condizione di «possibilità oggettiva» storicamente formatasi – accettava la soluzione kautskyano-leniniana degli intellettuali, quelli riuniti nel partito, come interpreti illuministici di tale coscienza.

La lettura della società borghese entro cui Ernst Bloch può impunemente accostarsi a Nietzsche è, diciamo, vicino-lontana da quella che fa da sfondo al contemporaneo discorso di Gramsci quando en passant coglie le «origini popolaresche» del superuomo e di «molta sedicente superumanità nicciana», ad esempio quella di D’Annunzio, superumanità le cui prime figure sono da rintracciare nella «letteratura d’appendice» alla Dumas3. Tema, questo gramsciano, del niccianesimo come ideologia piccolo-borghese che, ricorda Azzarà, verrà utilmente sviluppato successivamente nell’analisi della cultura di massa da Umberto Eco in Apocalittici e integrati (1964) e Il superuomo di massa (1976). Ma fa anche bene a fermare l’attenzione, Azzarà – seguendo Gianni Vattimo –, appunto sugli anni Sessanta e Settanta, vale a dire su quel passaggio storico quando e dove accadde «un vasto processo di maturazione della cultura e anche della coscienza politica» in cui si videro insieme «fine della metafisica, rivoluzione delle strutture socio-politiche e costruzione di una umanità qualitativamente nuova»4. E fa bene perché il postmodernismo analizzato nel libro da Rehmann, vale a dire la linea Nietzsche- Deleuze-Foucault, ha importanza proprio in quanto va culturalmente a costituire una delle anime (anime complicate, che s’allacciano tra loro in viluppi complicati) della «contestazione» o «movimento» o «sessantotto» che dir si voglia. Una krisis quella degli anni Settanta la quale, con le sue rotture e conquiste, con i suoi danni e preziosi rinvenimenti, con i suoi fatti effimeri o definitivamente nuovi, andrebbe studiata a fondo dentro la storia del Novecento. «Una valutazione complessiva del significato politico del “sessantottismo” e della sua cultura», si sottolinea a questo proposito, «deve prima o poi essere data ed è importante che lo sia perché è molto probabile che ci siano dei nessi tra quanto è accaduto nella cultura di quel periodo e le trasformazioni della sfera ideologica che sono avvenute negli ultimi trent’anni»5. E Nietzsche c’entrava. E c’entra tanto, che oggi è possibile incontrare sue citazioni anche stampate sulle t-shirt, mentre nel 1977 – ha raccontato Luciano Canfora – dentro l’Università di Roma succedeva che al comunista Luciano Lama veniva impedito di parlare mentre su un muro di quella stessa università «campeggiava il detto dello Zarathustra: “Il deserto cresce, guai a chi nasconde deserti dentro di sé”»6.

Dall’ultimo Lukács a Deleuze

Fra parentesi non si può non rammentare che nel 1971 Lukács era morto lasciando, come accade, alcune carte inedite. Tra esse, una traccia di autobiografia intitolata Pensiero vissuto e un enorme dattiloscritto di parecchio superiore alle mille cartelle, intitolato Per l’ontologia dell’essere sociale. Le due opere (per un totale di circa duemila pagine a stampa, se vi si comprendono anche i Prolegomeni all’ontologia) non trovarono ascolto intellettuale di sorta: i comunisti istituzionali non dubitarono si trattasse dell’ultimo colpo di coda d’un marxista critico sempre inaffidabile (non era stato nel 1956, per quella settimana che durò, ministro della cultura dell’«insurrezionale» governo Nagy? Non aveva nel 1968 sopportato solo in termini realpolitici la repressione sovietica di Praga? Non circolava voce a Budapest d’una non meglio identificata Demokratisierungsschrift, d’un suo scritto sulla democratizzazione, in cui pareva si parlasse di crisi del sistema sovietico?), gli altri non dubitarono da parte loro che si trattasse d’un ultimo tentativo, ora postumo, di ribadire «l’ortodossia lukácsiana», quale che ne fosse il contenuto. In realtà l’ortodossia o il lavoro critico di questo ultimissimo Lukács era qualcosa che somigliava a un’analisi del presente in cui (oltre a contrapporre a quella essenzialistica di Heidegger una ontologia storica in cui l’essere compariva esclusivamente come divenire) si individuava il prodursi nella contemporaneità di un nuovo soggetto sociale in lotta contro il potere manipolatorio dei grandi apparati. Tale nuovo soggetto era indicato come l’«individuo generico», vale a dire l’essere umano giunto alla fine della sua preistoria e divenuto ciò che esso è, un essere umano, appunto, ormai nella sua esistenza oggettivamente possibile e nella sua coscienza oggettivamente possibile all’altezza della propria specie, del genere umano, è un uomo completamente antropico. Questa ontologia del possibile7, che negava ogni deterministica filosofia della storia, che considerava il presente, individuale o collettivo, sempre aperto alla scelta e alla lotta per e tra più possibilità future, forniva per l’oggi uno scenario dove il momento culturale era colto evidentemente come decisivo, pur immerso nel nesso dialettico con la materialità dell’essere (divenire) sociale.

Ma purtroppo già negli anni Settanta e poi in seguito il marxismo sembrava ridotto a semplice ideologia di un combattimento che non trovava strade. Al più, e forse al meglio, era divenuto filologia, in cerca di testi-bandiera, dimenticando che Marx non era affatto ed esplicitamente non volle mai essere un «marxista». In Italia era però dal dopoguerra che in ordine sparso, qua e là, aveva avuto inizio «un capillare lavoro reinterpretativo» su Nietzsche. Chissà, forse già nella Resistenza, intesa come ampio fenomeno culturale, albeggiava qualche desiderio libertario, magari contadino, magari piccolo-borghese, mentre il comunismo togliattiano fu costretto dalla forza delle cose a dedicarsi pazientemente a una hegeliana fatica del concetto rivoluzione e al duro lavoro quotidiano della italiana democrazia progressiva. A distanza di oltre trent’anni dalla fine della guerra, nel 1977, dentro la crisi epocale di esplosione dell’individuo segnalata dal ’68, è possibile che la versione migliorista della democrazia progressiva, incarnata dal leader sindacale Luciano Lama, venisse ricevuta come stanca difesa di una cultura del deserto (per gli individui). Cultura certo dal volto umano, ma un volto culturale i cui connotati erano comunque la ragione illuministica come fondamento dell’azione, centrata nel lavoro (produttivo, sociale, non invece antropico, autorealizzativo dell’individuo), con regole pratiche ispirate al principio di autorità, non invece alle scelte di futuro del singolo, mentre l’orientamento etico di quest’ultimo continuava a dover essere guidato dai valori repressivi della famiglia, del gruppo sociale storico e del sacrificio, cioè dal primato della società sull’individuo. Era inevitabile che il ri-uso di Nietsche e il conseguente lavoro culturale di Deleuze e poi di Foucault, quale è, in questo libro, criticato da Jan Rehmann, attecchisse nella crescente impazienza soprattutto giovanile verso una società non più compresa né accettata. A p. 49 Rehmann fa riassumere a Deleuze stesso la propria lettura di Nietzsche: «Il “sì” di Nietzsche si contrappone al “no” dialettico, l’affermazione si contrappone alla negazione dialettica, la differenza alla contraddizione dialettica, la gioia e il godimento al lavoro dialettico, la leggerezza e la danza alla pesantezza dialettica, la bella irresponsabilità alle responsabilità dialettiche. La sensibilità empirica per la differenza, per la gerarchia, è ciò che essenzialmente fa muovere il concetto più efficacemente e più in profondità di qualsiasi pensiero della contraddizione »8. E commenta: «Possiamo considerare questo passaggio come una prima testimonianza di un “lorianismo” postmodernista che mette in scena se stesso come “società del divertimento” e si prende gioco della fatica dialettica del concetto». Il richiamo al Gramsci che criticava la frivola mancanza di responsabilità degli intellettuali esemplati da Achille Loria tuttavia pare qui fuori registro. Il postmodernismo è infatti una proposta culturale, non un semplice vizio, per quanto diffuso in Italia.

Postmodernismo

E Rehmann lo sa benissimo. Un ventina di pagine prima infatti ha assunto in proposito il noto atteggiamento

di Fredric Jameson9, secondo cui quel termine «nel bene e nel male, non possiamo non adoperarlo», anche se non è un «concetto analitico rigoroso». In realtà con esso si usa indicare «una serie di spostamenti ideologici e culturali», tra cui una concezione del tempo per cui l’attesa moderna del nuovo viene sostituita con quella dell’evento e della svolta, il rapporto con la realtà da teleologico diviene immediato quindi, da intellettivo si fa estetico, per cui acquisisce un segno positivo il frammento nella lacerazione delle catene di coerenza dei significanti (in riferimento alla rappresentazione lacaniana della schizofrenia) di qui la perdita della storicità compensata dalla tendenza alla spazializzazione, alla facciata, al pastiche, alla citazione e, in un tempo che può essere chiamato «era dell’indifferenza», alla intercambiabilità degli individui, dei riferimenti, delle valutazioni e delle ideologie (pp. 27-28).

Le ideologie, quelle che nel postmoderno vengono definite grandi narrazioni, scadono a discorsi legittimatori,

privi di consistenza che non sia la propria volontà discorsiva. Così lo stesso postmodernismo, in quanto ideologia, viene a negarsi. Nota infatti Rehmann: «Quando Lyotard descrive la modernità come una tipologia di legittimazione che si snoda attraverso metadiscorsi quali la dialettica dello spirito, l’ermeneutica del senso, l’emancipazione del soggetto razionale o lavoratore, e definisce il postmodernismo come “l’incredulità” di fronte a queste metanarrazioni10, egli stesso racconta una “grande storia”». E a conferma cita il proprio maestro: questa miscredenza è «la più grande metanarrazione che si possa pensare, la narrazione dopo le narrazioni, così saccente che sa già sempre tutto come non-sapere»11. Il merito di questa posizione critica del postmodernismoè dunque di non volerlo liquidare declassandolo genericamente a ultima figura ideologica capitalistica oppure a faccenda culturale sostanzialmente irrilevante, un gaio evento estetico, per così dire una performance (assai decontestualizzante ça va sans dire, almeno nel mondo bellettristico), un detournement cui non dar troppo peso nel tempo invece dell’egemonia assoluta dell’Economico, dove sta il nerbo dell’ideologia capitalistica attuale, mentre il Politico sembra ormai più lost che altro. Il fatto però è che il confronto teorico e culturale qui inclina a esaurirsi nel vizio filologico, erede del citato metodo «marxista» corrente negli anni settanta.

A cosa porta dimostrare che l’anarchismo, se così si può dire, diNietzsche, il suo «anarchismo da signore» come l’aveva definito a suo tempo Eduard Bernstein, non può non originarsi e sboccare in un Vertikalisierunghieb, nella spinta che egli sente a verticalizzare verso una cultura signorile? In fondo la vita opera à laMolière, che prendeva il buono dove lo trovava. Né – tanto per tenersi un momento al filologico – Marx e Engels hanno mai buttato il bambino con l’acqua sporca rifiutando le analisi della società solo perché fatte da conservatori e reazionari come, per esempio, Thomas Carlyle quanto alle condizioni della classe operaia in Inghilterra nel primo ottocento e Honoré de Balzac quanto al profilo della borghesia nello stesso periodo in Francia, l’uno da storico e l’altro da romanziere. Rehmann riporta ad esempio il contenuto di Al di là del bene e del male, la conferenza agli studenti in cui Foucault nel novembre 1971, sotto un titolo che ripete quello di Nietzsche, stende, in contradditorio con l’americano Noam Chomsky, una sorta di programma anarchico: il popolo (lo studente) lotta non mosso dalla fame ma dalla volontà di potere, volontà antagostica all’umanismo, che è «tutto ciò attraverso cui in Occidente si è eliminato il desiderio del potere»12. Occorre dunque liberare gli individui nella loro volontà di potere distruggendo l’attuale cultura del soggetto, cioè sopprimendo i tabù sessuali, praticando il comunitarismo e adottando una vita disinibita, sottraendo inoltre gli individui al potere degli intellettuali e delle loro teorie generali e inducendoli a vivere dentro l’esperienza, contro l’utopia e fuori dall’etica della responsabilità verso l’intero della società.

Rehmann nota la debolezza della risposta di Chomsky, secondo il quale invece la lotta contro la società è soltanto contro la società borghese, perché umanamente ingiusta. Si tratta dell’innatismo neokantiano che Foucault ha già liquidato, in Le parole e le cose, come paradigma dell’apriori trascendentale antropologico, come umanismo. I giovani ovviamente vogliono tutto e subito! E tuttavia – ecco la critica di Rehmann – l’intendimento di Foucault di sottrarre alla forma economica e politica la «nuda vita», informe e anarchica, autoproduttiva di veracità, di terrestrità contro il cielo dei valori del potere, desinit in piscem, sfocia in sostanza nel piccolo cabotaggio di un’alleanza con il neoliberalismo dello Stato leggero.

Una critica invero assai poco costruttiva. Né molto più costruttivo, produttivamente analitico, è dimostrare con piglio filologico e dunque accademico che Nietzsche interpretato da Deleuze e Foucault non è Nietzsche. A un «marxista» lo si può dire: pare di assistere a un ritorno (non so se eterno), quello della critica della critica critica di cui Marx diceva nella Sacra famiglia. Sia detto con le migliori intenzioni (metodologiche): che i marxisti divengano marxiani.

1 Ernst Bloch, Il principio speranza, trad. Ernico De Angelis e Tomaso Cavallo, Milano, Garzanti, 1994 sgg., pp. 246 e 1055 (cfr. J. Rehmann, op. cit., p. 11).

2 György Lukács, Il retaggio di questa epoca, trad. Alberto Scarponi, in Problemi teorici del marxismo, quaderno di Critica Marxista, Roma, Editori Riuniti, 1976, p. 242 (cfr. la nota di S. G. Azzarà in J. Rehmann, op. cit., p. 8).

3 Cfr. J. Rehmann, op. cit., p. 9, nota 20, dove Azzarà cita accuratamente i luoghi da A. Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di Valentino Gerratana, Torino, Einaudi, 1975 sgg., pp. 1657, 1660, 1879-1881, 1908.

4 S. G. Azzarà, L’immagine di Nietzsche in Italia: dopo il Sessantotto, prefazione a J. Rehmann, op. cit., p.10.

5 Ivi, p. 12.

6 Ivi, p. 16. Vi si richiama Luciano Canfora e Damiano Fedeli, Nietzsche, un mito per tutte le stagioni, in Corriere della sera, 11 gennaio 2003. E mi sia qui permesso citare in proposito il contributo, originariamente intitolato Il deserto culturale stalinista, ma apparso come A. Scarponi, György Lukács. L’essere esiste soltanto nella sua processualità storica, in Le reti di Dedalus, rivista online del Sindacato nazionale scrittori, maggio 2008.

7 Sulla importanza filosofica di questo snodo del pensiero lukácsiano, vedi Ágnes Heller, La filosofia come genere letterario, in Lettera internazionale, n. 101, a. 2009, pp. 47-51. Heller tuttavia, in questa sede, si limita a rilevare la presenza e la funzione di tale «colpo d’ala» in Storia e coscienza di classe (1923), prima cioè che

nell’autore di Essere e tempo (1927).

8 Gilles Deleuze, Nietzsche e la filosofia e altri saggi, trad. Fabio Polidori, Torino, Einaudi, 2002, p. 15.

9 In Postmodernismo ovvero la logica culturale del tardo capitalismo [1991], trad.MassimilianoManganelli, Roma, Fazi, 2007, p. 17.

10 Jean-François Lyotard, La condizione postmoderna: rapporto sul sapere, trad. Carlo Formenti, Milano, Feltrinelli, 1981, p. 6.

11 Fritz Wolfgang Haug, Elemente einer Theorie des Ideologischen, Hamburg, Argument Verlag, 1993, p. 11.

12 Michel Foucault, Microfisica del potere: interventi politici, a cura di Alessandro Fontata e Pasquale Pasquino, Torino, Einaudi 1977, p. 59 (cfr. J. Rehmann, op. cit., p. 142).